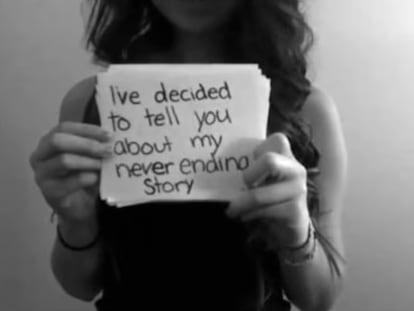

Pasó todo el verano encerrada en casa, en la de su madre, en Port Coquitlam (Canadá), pero para cuando llegó ese septiembre, el de 2012, Amanda Todd había tenido una idea. No le contó cuál era, le pidió rotuladores negros, le cogió todos los folios que tenía, los partió por la mitad, escribió en ellos, hizo un vídeo y lo subió a YouTube: nueve minutos en los que va pasando, una a una, esas hojas en las que se leía quién era, qué había pasado, cómo se sentía. “Cada día pienso ¿por qué estoy aquí todavía?”; “mi ansiedad es horrible”; “la vida nunca va a ir a mejor”.

Fotos publicadas sin permiso, ‘sextorsión’ o acoso constante a un número incalculable de mujeres. El daño que provocan los agresores ‘online’ es “permanente, cíclico, latente y lento”

Pasó todo el verano encerrada en casa, en la de su madre, en Port Coquitlam (Canadá), pero para cuando llegó ese septiembre, el de 2012, Amanda Todd había tenido una idea. No le contó cuál era, le pidió rotuladores negros, le cogió todos los folios que tenía, los partió por la mitad, escribió en ellos, hizo un vídeo y lo subió a YouTube: nueve minutos en los que va pasando, una a una, esas hojas en las que se leía quién era, qué había pasado, cómo se sentía. “Cada día pienso ¿por qué estoy aquí todavía?”; “mi ansiedad es horrible”; “la vida nunca va a ir a mejor”.

Tenía 15 años y llevaba tres viendo cómo se expandía una captura de pantalla que un hombre a quien no conocía hizo de su pecho durante un videochat y publicó y distribuyó entre todos sus contactos en Facebook, también su madre, compañeros, profesores y páginas porno después de que ella no accediera, jamás, al chantaje: que se desnudara frente a la webcam si no quería ver sus fotos corriendo por la red.

Sufrió acoso, burlas, violencia física, insultos, cambios de instituto, de ciudad, terapia, medicación, autolesiones, ataques de pánico, ingresos en el hospital. La primera cuartilla, con la que comenzaba el vídeo, era un “¡hola!”, con un corazón como punto de la exclamación. La segunda: “He decidido contaros mi historia, que no se acaba nunca”.

Ese “que no se acaba nunca”, ese “never ending story” que Amanda Todd escribió, es la forma más breve y que mejor condensa cómo es la violencia que invade los días de las niñas, las adolescentes, las mujeres que, de repente, ven cómo otro niño, otro adolescente, otro hombre expone su intimidad, y dejan de ser anónimas, de tener control sobre su propia imagen, su cuerpo, su vida.

En el caso de Todd, tras muchos meses, descubrieron que ese hombre era Aydin Coban, un holandés en la treintena que desde el ordenador de su casa llevaba años perpetrando estos delitos, contra Todd y otras decenas de adolescentes. Y hay miles en países de todo el mundo. Como de las que se ha conocido su caso en los últimos años, meses, en Italia, China, España o Portugal.

Lo que se conoce de la violencia sexual digital es una tendencia creciente e instituciones y organismos en España ―desde los cuerpos policiales al Ministerio de Igualdad o las autonomías― tienen ahora mismo puesto el foco sobre ella como uno de los principales problemas, sobre todo, entre la población más joven.

Una vez divulgadas estas imágenes, técnicamente, es casi imposible eliminarlas

Laia Serra, abogada

“Es una violencia permanente”, remarca Laia Serra, una de las poquísimas abogadas penalistas especializadas en violencia sexual digital, “permanente porque una vez divulgadas estas imágenes, técnicamente, es casi imposible eliminarlas, y por lo tanto hay una especie de impronta en la que sabes que eso formará parte de tu huella digital en un contexto en el que la construcción de la identidad digital está muy vinculada con las violencias que se reciben en este ámbito”. A veces, con tal intensidad que paralizan el futuro de esas mujeres.

“Perdí todos mis amigos y el respeto de la gente”, “nunca podré recuperar esa foto. Está ahí para siempre”, son otras dos de las cartelas del vídeo de Todd. Se suicidó el 10 de octubre de 2012, un mes después de publicar aquel vídeo.

Serra ahonda en esa “amenaza latente y cíclica”, la que existe cuando se es consciente de que “ese contenido está ahí, que puede volver a salir en cualquier momento, meses, años después. Incluso en aquellas mujeres que todavía no han recibido este tipo de violencias existe esa amenaza, igual que la cultura de la violación puede llegar a modificar tu rutina, tus hábitos, los lugares a los que vas o tu ropa por el riesgo de sufrir una agresión sexual, en redes también ocurre, la posibilidad también está ahí para cualquiera”.

La violencia digital actúa “como una quemadura por radiación”

La profesora y socióloga Elisa García-Mingo y el resto del equipo de investigación en el que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid usan una metáfora para explicar cómo además de permanente, cíclica y latente, es lenta: “Mientras la violencia sexual física es una explosión, rápida, que puede producir daños muy visibles e inmediatos, la digital actúa más como una quemadura por radiación, es una fuente de dolor que produce el daño pero que luego continúa, ramificándose”.

Después de que un hombre publique una de esas fotos sin consentimiento, a veces “aparece el acoso, la humillación, la sextorsión, el doxing [publicar datos personales de otra persona], y así la violencia se replica y se replica, teniendo un efecto acumulativo”.

Lo tuvo para Amanda Todd, y también para Jessica Logan, que se suicidó en 2008 en Ohio, con 18 años, después de que su novio compartiera con sus compañeros de clase unas fotos que ella le había enviado; exactamente lo mismo que le ocurrió en Florida a Hope Sitwell un año más tarde, sin haber cumplido aún los 14. En 2013, fue Rehtaeh Parsons, de 17, en Halifax (Canadá), cuando cuatro adolescentes la violaron en la que iba a ser una noche de fiesta de pijamas y le hicieron una foto en medio de la agresión que distribuyeron.

En 2016, la italiana Tiziana Cantone, 31 años, convertida incluso en canción, en meme, en frase de camiseta después de que su pareja subiera a Internet un vídeo sexual de ella. Y en 2019, en España, lo hizo Verónica, una mujer de 32 años que vio como unos clips suyos volvían a correr de móvil en movil entre sus compañeros de trabajo en la fábrica de Iveco, en Madrid; volvían porque esos archivos ya lo habían hecho hacía una década aunque entonces, ella “logró frenarlo”, recordaron tres compañeros de la empresa en aquel momento.

El caso de Verónica, un año después, como ha ocurrido a lo largo de los años con otros, se archivó. A veces ni siquiera llegan a juicio, o no llegan todos los delitos que se perpetran, como sucedió con Rehtaeh Parsons, en el que fue la distribución de las imágenes lo que se dirimió en una sala, pero no la agresión sexual.

La extendida idea de “considerar lo digital como algo ajeno”

Con el suicidio y el tratamiento policial, social, digital e institucional que se dio a la violencia machista sufrida por esta adolescente canadiense, la investigadora Rachel Brydolf-Horwitz publicó un informe ―Encarnados y enredados: Violencia lenta y daño a través de las tecnologías digitales― en el que explicaba cómo “a pesar de la creciente conciencia sobre la ubicuidad del acoso y la intimidación en línea, persiste una desconexión entre las experiencias corporales de la violencia facilitada por la tecnología y el reconocimiento legal y social del daño”.

Es decir, que todavía está extendida la idea de “considerar lo digital como algo ajeno, o menos real, que la llamada vida real”, y por lo tanto es más difícil su reconocimiento, pero “las consecuencias” son tan reales como lo fue la muerte de Parsons, o de Todd, o de cualquier de las otras mujeres, algunas menores, que han atravesado lo mismo en los últimos años.

Una violencia que, alega García-Mingo, produce el perpetrador del delito y también cuando “autoridades, instituciones, policía o entorno no lo reconocen como tal. Pensar que no es para tanto ya de por sí es un daño, como si además te estuviesen haciendo luz de gas”. El pasado año, Laia Serra, la abogada, realizó una guía para la Generalitat de Cataluña sobre la evaluación del impacto de las violencias digitales donde analizaba los factores que, de alguna forma, modelan el daño.

Pensar que no es para tanto ya de por sí es un daño, como si además te estuviesen haciendo luz de gas

Elisa García-Mingo, socióloga

Entre ellos están quién ejerce la violencia ―si es una persona conocida o desconocida―, cómo se amplifica ―si el agresor es uno o varios o si luego se van sumando otras personas después―, o cuánto dura y su frecuencia ―no es igual algo puntual que algo extendido en el tiempo―. Serra ha tenido “casos en los que si el entorno cercano, cuando se han divulgado vídeos sexuales, ha respondido con apoyo, el impacto ha sido mucho menor”, y “cuando ha habido una culpabilización, es mucho mayor”.

También influye cómo son las espacios en los que se da, y dice García-Mingo que “desde luego, no son neutrales. Desde el diseño de las plataformas hasta las políticas de moderación o la gobernanza tienen un potencial violento contra las mujeres y si se añade la capa de lucro y la monetización de esas imágenes compartidas sin consentimiento, por ejemplo, nos encontramos con un modelo de violencia lucrativa” en el que en ocasiones hay “connivencia de agresores y las plataformas”.

Por ejemplo cuando no responden ante las peticiones de información, o cuando lo hacen achacando estos delitos a bots, “lo que implica que están permitiendo que máquinas cometan esta violencia. Para ellos, el tráfico es lucro, todo lo que sea tráfico, usuarios, lo es. Y en este caso implica perpetuar una cultura de la violación digital que funciona entre el lucro del capitalismo y el patriarcado. El match perfecto, por usar un lenguaje digital”.

En el artículo La tecnología al servicio de la igualdad: agenda de investigación sobre la violencia digital en España, publicado este febrero, García-Mingo junto a otras investigadoras ahondaban en la “codificación algorítmica de la violencia de género y la appificación de la violencia sexual, es decir, la incorporación de creencias, mitos y prácticas de la cultura de la violación, la cisheteronormatividad y las lógicas del patriarcado blanco occidental en la propia arquitectura técnica de estas tecnologías”.

El muro de las plataformas

Este contexto que la investigadora hace de esas empresas privadas con poder sobre los miles de millones de usuarios que tienen es parte del problema que la abogada Laia Serra encuentra cada día cuando trabaja en uno de estos casos. Explica que “más que la tardanza de la Justicia [que también se produce en muchas ocasiones], es una cuestión de falta de colaboración de las plataformas cuando se hacen comisiones rogatorias, no contestan o contestan informaciones parciales”, un muro “muy frustrante” para “las pocas mujeres que denuncian”.

La configuración de esos espacios han ido cambiando con el tiempo y explica Serra que por ejemplo ahora en X, el antiguo Twitter, “no hay ninguna ventana a la que picar. Meta o TikTok están en otra esfera. Pero igualmente es absolutamente aleatorio saber cuándo van a responder y no depende para nada del tipo de investigación”.

Para la penalista es “evidente que tendría que haber una interpelación mucho más severa por parte de la judicatura y de los gobiernos”, y es incomprensible, “dado el nivel tecnológico, que no haya mecanismos más efectivos para retirar de circulación con carácter inmediato este contenido, y es que esto solo puede deberse a la negligencia de las plataformas. Haciendo un símil, cuando se trata de pornografía infantil, la rapidez, la colaboración policial y judicial y la respuesta de las plataformas es otra. Si se puede con un tipo de violencia, se puede con el otro”.

Mientras, un número incalculable de mujeres viven sabiendo que por ahí, en algún lugar, hay una foto o un vídeo suyo. ¿Lo que peor llevan? Serra dice, por su experiencia, que “la frustración de saber que la impunidad va a ser probablemente la respuesta. Y esto es problemático. Si hubiera una respuesta efectiva, aunque no siempre diera un resultado positivo, la cuestión sería otra. Pero saber que un elemento tan dañino genera una despreocupación y una indiferencia tan grande mayoritariamente por parte del sector privado, es tremendo. Es una cuestión de voluntad, así de claro”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Sociedad en EL PAÍS